導入事例BIMがもたらす協働の成果~離れた拠点をつなぐ取り組み

2025.04.01

私たちは、別々の組織設計事務所での勤務経験を経て、長崎県諫早市・兵庫県淡路島と異なる拠点で活動しています。大学時代の縁もあり、組織設計事務所での経歴や地元で働くことを選んだ共通点があったため、今ではJVを組んで協働で設計を進めることが増えてきています。お互いに内外観の検討・環境シミュレーション・数量算出などさまざまなメリットを感じ、時間をかけてRevitで設計するスタイルを確立してきました。現在は、計画段階から実施設計までBIMを駆使して設計を進めています。単独で設計するうえでも有効ですが、BIMで協働設計することで、より付加価値のある建築を実現できることを実感しています。

BIM+オンライン打ち合わせを駆使した設計プロセス

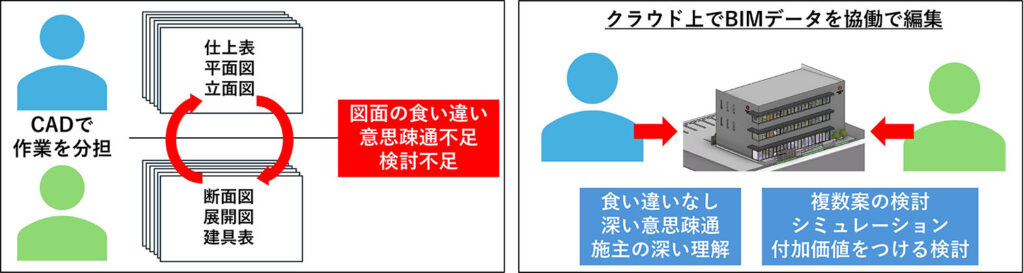

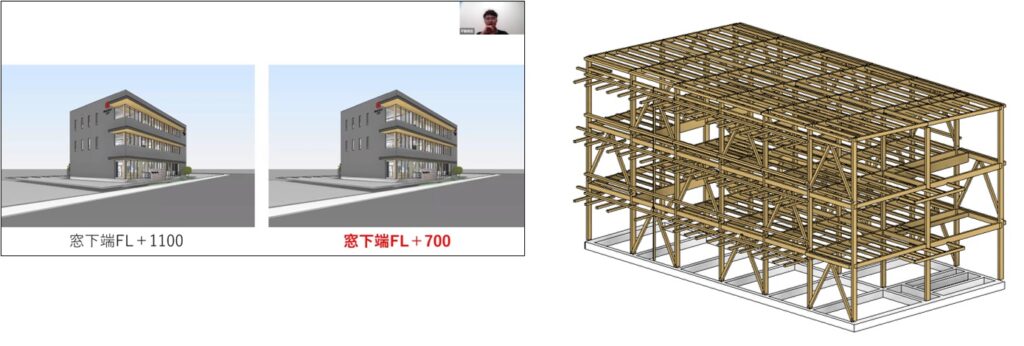

長崎県諫早市のオフィスビルプロジェクトでは、BIM データも含めてすべてのデータをクラウド上で共通管理し、設計打ち合わせはBIMモデルを画面共有しながら行いました。クラウド上に保存されたBIMデータを確認し、進捗や状況は各々で確認をしました。その中でそれぞれが気になる部分や、こうしたらより良くなると思う部分は、直接BIMデータを編集していくプロセスを取っています。案を大きく変更したい場合などは外観やメインの内観などを複数案作成し、それぞれが納得したものを選ぶプロセスを取りました。BIMモデルがきっちりとできていれば、関係する図面はすでにできあがっているため、限られた時間の中でも十分な検討を行うことができたと思います。

CADベースで図面を作成していた頃は、平面図・立面図・断面図・スケッチなどを見せながら議論をしていましたが、設計意図を説明して共有したうえでそれぞれの図面を修正するプロセスも必要になり、状況の把握と意思疎通のためにどうしても一定の時間を割く必要がありました。BIMをメインで設計しているとその時間が非常にもったいなく、短縮できる時間のように感じます。

実施設計の終盤で、三層吹き抜けをより象徴的にするため階段の大掛かりな変更が必要になった際にも、BIM で納得いく形状を検討し、翌日にはクライアントにBIMデータを確認してもらい、スムーズに合意形成を行うことができました。モデルができていれば、文字と寸法を追記するだけなので、ギリギリまでクライアントの要望を反映でき、深い検討まで掘り下げて行うことができると考えています。

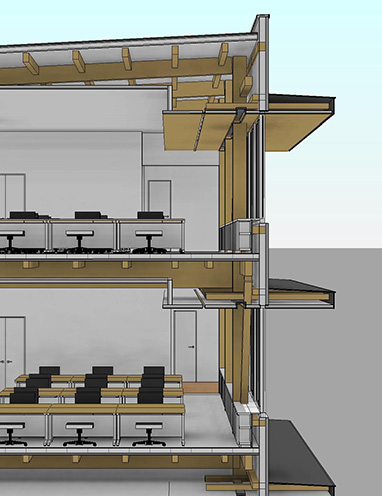

構造の打ち合わせも、調整したい部分を図面にメモしてメールで送って電話をして……という従来のやり方ではなく、オンラインでつなぎBIMモデルを確認してその場で方針を決めるプロセスを取ったため、木造の複雑な取り合いもスムーズに決めることができました。

VRやパノラマ動画も駆使して意思決定を促す

今回のオフィスビルの設計では、会社一丸となって仕事に取り組んでいくための執務スペース、この会社で働きたいと思えるような適度にリフレッシュできる空間、来訪者に良い会社だと思ってもらえる象徴となるエントランスなどが求められました。

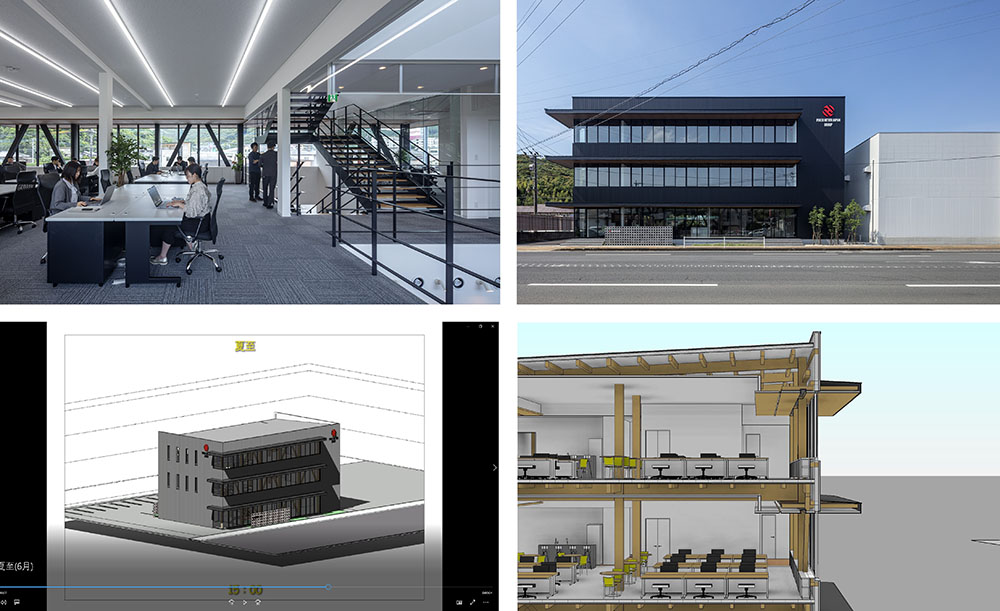

1階のエントランスを象徴的に作る方法として2階・3階の構成の仕方が複数考えられ、スキップフロアでまとめる案と、象徴的な吹き抜けで3層をつなぐ案の2案をクライアントへ提案しました。BIMを使って説明すると同時に、VRでも見てもらい、さらにYouTubeでパノラマ動画を社員の方にも見てもらうなどして、クライアントにどちらの案が良いかを決めてもらうプロセスを取りました。これは図面だけではできない設計プロセスであり、打ち合わせに参加しない社員の方の期待感も大きくなったと聞き、今後標準化したい設計プロセスです。

快適なオフィスと象徴的なエントランス

働く場所が快適でないと生産性は上がらないと思います。机の高さと窓の下端を合わせて眺望を確保しながら、庇で日射をコントロールする。さらには、窓に面したカウンターで景色を見ながら働く場を設けるなど、内外観のシミュレーションだけでなく、日照シミュレーションから決めたものもあります。

(左下)日照シミュレーション、(右下)カウンター・庇の出幅の検討

1階のエントランス空間も多様な検討を行い、クライアントと議論を重ね、吹き抜けに面して大きなカウンターを設けて、上部に会社のサインが空間を柔らかく照らす、緑が見える居心地の良い空間づくりへと行きつきました。ここは、社員のリフレッシュ空間、商談スペース、リクルート説明会、社内プレゼンなど、多様に使える象徴的な空間となっています。

検討段階でBIMモデルができていれば、図面もほぼできているという状況であるからこそ、より建築の価値を高めるための時間に充てられると考えています。

BIM を使う意義 ①

建築に付加価値を与えていくこと

【BIMを使うこと】=【検討の質を高めて付加価値をつけ、クライアントにメリットのある提案をする】>>>【作図時間の短縮・効率化】と考えています。CADを使っていたときには時間がなく作図に追われていましたが、BIMを使うことで検討事項は増えたものの、作業負担は減って設計プロセスの楽しさが増した印象です。

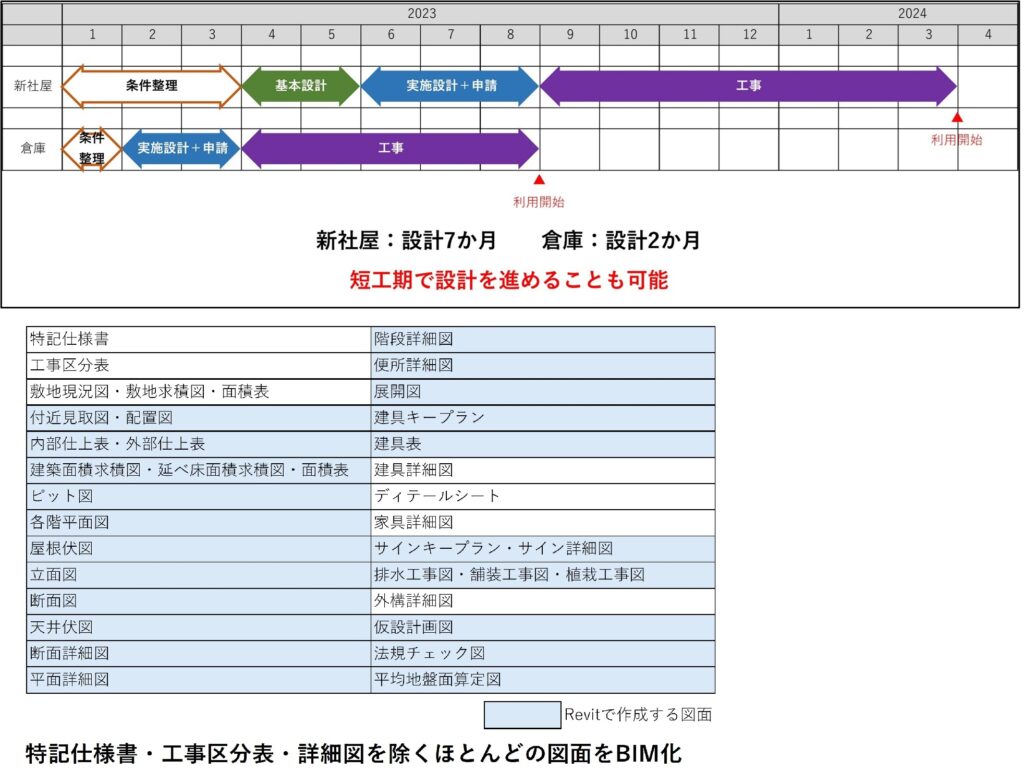

諫早でのプロジェクトは、立体駐車場から倉庫へのコンバージョンを設計2カ月+工事5カ月、新社屋の建設を設計5カ月+工事7カ月で実施しました。ともに確認申請が必要で、一見すると厳しいスケジュールのように見えるかもしれませんが、BIMで協働して設計を行うことで、無理なくプロジェクトを進められました。

BIM を使う意義 ②

地方で働く設計者同士のBIM協働による未来

地方で建築士事務所を営む者として感じることは、設計の需要はあっても、地方で働く設計者が不足していくだろうということです。受注する建物規模を大きくし、業務量を増やすために雇用したいという思いはありますが、経営上のリスクもあります。

こうした課題に対する解決の糸口の一つとして、「協働」があると考えています。プロジェクト単位でチーム体制をうまく構築することができれば、同じ組織に属さなくともチームとして設計に取り組むことができます。業務の状況に応じてどの程度参画するのかを柔軟に決めながら、設計チームとして強力な体制を作ることができれば、事務所という枠に縛られないプロジェクトへの取り組みができます。

このようなチーム体制による設計の構築を後押ししてくれるのが、BIMの特筆すべき機能の一つであると考えています。これからもさまざまな課題に直面するかもしれませんが、地方の建築士事務所が各地方により良い建物を生み出すことで、未来のクライアントや地方のためになると信じています。地方を拠点とする者同士がBIMで協働し、それぞれの地方をより良くしていきたいと考えています。

プロフィール

久家 一哲(くが・いってつ)、不動 剛志(ふどう・つよし)

久家一哲(くが・いってつ) 1984 年長崎県生まれ。2009年大阪大学大学院修士課程修了後、(株)昭和設計に入社し、10年間大阪にて勤務。19年から(株)久家設計事務所、長崎を拠点に活動。 不動剛志(ふどう・つよし) 1984 年兵庫県生まれ。2010年大阪大学大学院修士課程修了後、(株)東畑建築事務所に入社、21年Fstudio 設立、21年~摂南大学非常勤講師、兵庫県淡路島で活動。