はじめに

近年、建築設計の現場ではBIM(Building Information Modeling)の活用が急速に広がっています。しかし、「どこから始めればよいのか」「どのソフトを選ぶべきか」といった不安や戸惑いを感じる建築士事務所も多いのが現実です。

私たちの事務所では、数年前からBIMの導入を進めてきました。現在はプロジェクトの多くでBIMを活用し、設計の進め方にも大きな変化が生まれています。

本稿では、BIM導入の実際や工夫、活用の広がりについて、当社の取り組みを基にわかりやすくご紹介します。これからBIMを始める方の参考になれば幸いです。

DIGの紹介

DIG(Digital Innovation Group) は 、「 DIGITAL」の略であると同時に、「掘る・発見する」という意味も込めた名称です。新しい技術を取り入れるだけでなく、これまでの長い歴史の中で培われてきたISHIMOTOの知見を掘り起こし、未来へつながるデザインを見出していく、という大きな目標を表しています。

2020年に発足したDIGは、意匠・構造・設備それぞれのBIM推進WGのメンバーを中心とした約30名の体制(兼任)で構成され、全国の各拠点と連携しながら活動を展開しています。DIGは「デジタル技術(BIM・デジタルデザイン)をISHIMOTOの競争力のひとつに育て、一歩先行く組織設計事務所の姿を探求する」ことを使命とする横断チームです。

社内には、DIGが情報発信・共有の基盤として構築した社内シェアポイント「Digital Design Platform(DDP)」が整備されており、ガイドラインやテンプレート、レビューシート、研修動画などを通じて、誰もが同じ情報環境で設計業務に取り組める体制を支えています。また、定期配信のDIG RADIO、年次イベントのDIG FES、さらにはAIや環境設計などの探求活動(D/I/G/ Ai/X WG、後述)を通じ、設計と技術をつなぐ文化の醸成にも取り組んでいます。

社内でのBIM推進体制と技術者育成

BIMを活用する意匠設計者は全社で約165名。新入社員向けにはBIM研修を必須とし、中堅社員に対しても年代やスキルレベルに応じた研修プログラムを整備しています。特に「スターレベル運用」と呼ばれる社内スキル評価目安を導入し、設計者全員が同じ目線でプロジェクトに向き合える体制づくりを進めています。

また、月1回のDIG RADIOによる情報発信、年1回のDIG FESでの成果発表、外部研修・イベント(AU視察や他分野連携WS)などを通じて、組織全体でBIM・デジタル技術に対する理解を深めています。

BIMソフトの使い分けと導入の第一歩

BIMを導入する際に最初に直面するのが、「どのソフトを使えばいいのか」という課題です。私たちの事務所では、設計のフェーズや求められる要件に応じて、主にRevitとArchicadを使い分けています。

Archicadは直感的な操作性とビジュアルに強みがあり、基本設計や意匠性が重視される初期段階に有効です。一方で、Revitは構造・設備との干渉チェックや数量拾い、ドキュメント作成に強く、実施設計フェーズや複雑な協業に適しています。プロジェクトの性質によって、両者を柔軟に併用することで、BIMの利点を最大限に活かす運用が可能となっています。

これからBIMを導入される方にとっては、小さなプロジェクトからまず1つのソフトで試し、成果や課題を検証しながら少しずつスケールを広げていく方法が現実的です。最初から完璧を目指すのではなく、「まずやってみる」ことが鍵となります。

-1024x471.jpg)

BIMモデルの多様な活用と「いのちの未来」パビリオンの事例

BIMモデルは設計図作成だけでなく、さまざまな分野に応用できる点が特徴です。

例えば、私たちが設計に携わった大阪・関西万博2025「いのちの未来」石黒パビリオンでは、建物の形状や外皮性能、内部空間の体験設計に至るまで、BIMを起点とした多角的なシミュレーションと情報連携を行いました。万博協会のEIR(BIM要件)に照らし合わせ、建物コンセプトにあわせたBEP(実行計画)を立案し進めました。

基本計画段階では、ArchicadとBIMxを使ってクライアントとの合意形成を支援。形状や空間の変化が即座に可視化できるため、合意に至るまでのスピードと精度が飛躍的に向上しました。実施設計フェーズでは、Revitを中心に、Rhinoでの造形、Teklaでの構造図作成、Rebroでの設備干渉検証を行い、複数ソフト間でのモデル連携を通じて一貫したデジタルワークフローを実現しました。

さらに、日射や熱負荷の検証(Climate Studio)、 干渉チェック(Navisworks)、 VR確認、3Dプリンタによるモックアップなど、BIMモデルを「図面作成」以外の領域にも積極的に展開しました。IFCデータ等、汎用性の高いデータを中心としたオープンデザイン志向が、発注者や施工者との協調を促します。

設計チームの変化

BIM導入は技術的な革新だけでなく、組織の働き方やチーム設計の文化にも影響を与えています。BIMモデルを通じた設計情報の一元管理により、誰もが同じモデルを参照できる「共通言語」が生まれ、役割を越えた協働が可能になってきています。

CDE活用などプロジェクト共有の仕組みや、DIG RADIOによる定期情報発信を通じて、所属や職能の壁を越えたオープンな設計文化を醸成しています。これは、働き方改革にも直結するもので、柔軟な設計体制の構築を可能にするでしょう。

未来の建築士事務所像と展望

未来の設計プロセスを考えるとワクワクします。

いまや3次元データがなくても、空間を描ける時代です。大規模言語モデルと処理速度の高速化、類似画像の生成により、なんとなくの建築イメージはできます。一方でスケール感のコントロールは難しく、今後BIMなどから創出される建築データの学習によって、空間と身体スケールの関連が結びつき、新しいエクスペリエンスデザインができるようになると、設計プロセスのスタイルも変わっていくと思います。組織設計事務所として、次の世代につなげるデータづくりを意識することが重要だと考えています。

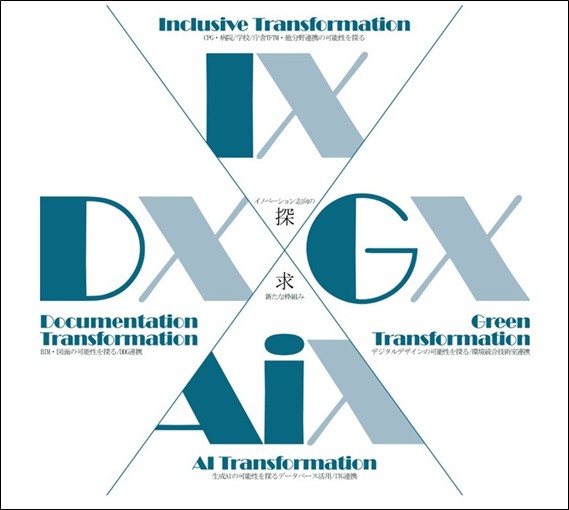

大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。万博の年くらい未来を考えようと、30年後、50年後の建築士事務所の在り方を考える4つの探求WGを発足しました。

DX Documentation X

BIMによる情報活用と図面化を軸としたコミュニケーションを促進し、 CDE環境の整理と具体的な活用方法の探索。

IX Inclusion X

インクルージョン社会における相互理解・コミュニケーションにおけるデジタル技術の価値の探求。

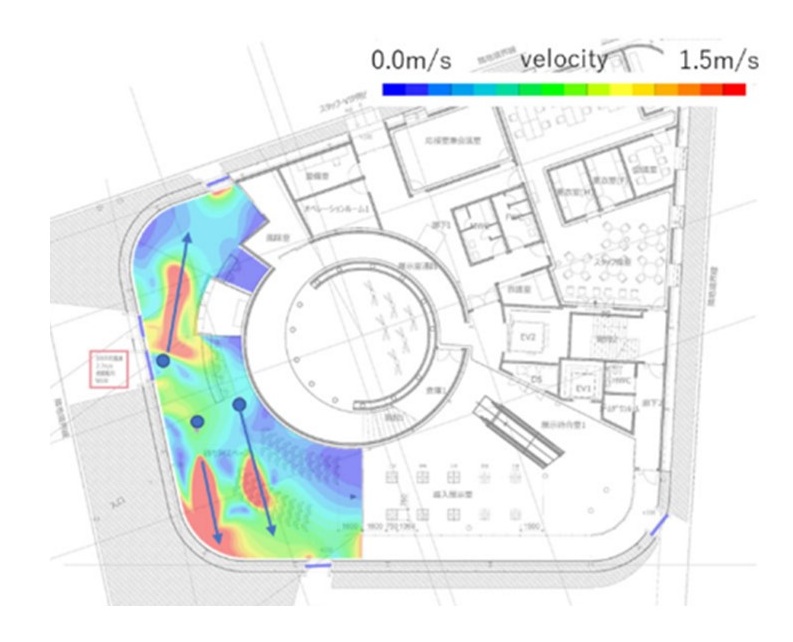

GX Green X

デザインと環境エンジニアリングの情報技術の融合を探求。

AiX AI X

クリエイティビティの拡張をはじめとしたAI活用の探求。

建築士事務所は、図面を描くだけの場所ではなく、社会と建築、そして環境の未来を共創するイノベーションの場であると私たちは信じています。

おわりに

BIMは単なるソフトの変更ではなく、設計文化の更新です。これから導入を検討される方にとっては不安も多いと思いますが、「すべてを完璧に」ではなく、「できることから少しずつ始める」ことが大切です。

小さなプロジェクトから、BIMを一つの「道具」として使いながら、自分たちの設計プロセスを見直すこと。そこから設計業務の質も、働き方も、顧客との関係も、少しずつ変わっていくはずです。

プロフィール

菅原 雄一郎(すがわら・ゆういちろう)

デジタルイノベーショングループリーダー。